千年文脉新篇:孔子与朱熹“跨时空对话”引发文化热潮

近日,一场别开生面的“跨时空对话”学术盛宴在曲阜孔庙与武夷山朱熹园同步上演。通过全息投影与AI技术的深度融合,儒家思想巨擘孔子与朱熹跨越1600年的时空壁垒,展开了一场关于“仁礼之道”的智慧碰撞。这场科技赋能传统文化的创新实践,不仅引发学界热议,更在社交媒体掀起“传统文化复兴”的热潮。

技术赋能:让历史人物“活”在当下

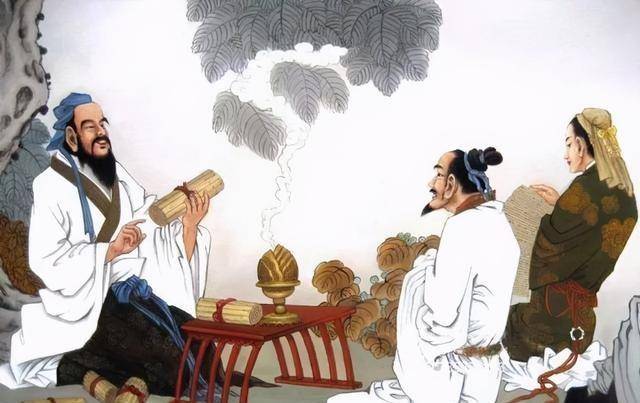

活动现场,主办方中华文化传承发展基金会采用自主研发的“文脉复现系统”,通过古籍AI分析、情感计算与三维建模技术,将两位先贤的哲学观点转化为可交互的虚拟形象。当孔子身着素色长袍、手持竹简,以“克己复礼”的教诲开场时,观众仿佛置身春秋杏坛;而朱熹则以宋代士大夫的儒雅之姿,阐释“格物致知”的理学精髓。两位先贤的对话自然流畅,甚至能针对现代社会的道德困境展开讨论,例如当被问及“网络暴力”时,朱熹以“存天理,灭人欲”回应,孔子则补充“己所不欲,勿施于人”,引发现场掌声雷动。

思想交锋:千年智慧碰撞当代命题

此次对话围绕三大核心议题展开:教育本质、道德实践与文明传承。

在教育层面,孔子“有教无类”的普惠理念与朱熹“小学大学”的分层培养体系形成鲜明对比。清华大学国学院教授李明指出:“孔子强调教育公平,朱熹则注重因材施教,二者看似矛盾,实则互补。现代教育需在普及与精英化之间找到平衡。”

道德实践领域,朱熹“存天理,灭人欲”的禁欲主义与孔子“食色性也”的人性观引发激烈辩论。网友“儒风新解”在微博评论:“朱熹的‘天理’是社会规范,孔子的‘人性’是自然本能,二者本非对立,而是儒家‘礼’的双重维度。”

在文明传承层面,双方均认同“礼”是维系社会秩序的核心。朱熹强调“礼”需与时俱进,孔子则认为“礼”需扎根于“仁”的本质。这一共识为当代儒家思想的现代化转型提供了理论支撑。

社会反响:传统文化复兴的“破圈”之作

此次活动迅速成为现象级文化事件。据统计,话题#孔子朱熹对话#在微博阅读量突破2亿,相关短视频播放量超5000万。网友“95后小李”评论:“以前觉得儒家思想老掉牙,没想到还能这么‘潮’!”更有海外网友表示:“这种形式让西方人更容易理解中国哲学。”

学界对此评价颇高。联合国教科文组织文化部门负责人称:“中国用科技重新诠释传统文化,为全球文明对话提供了创新范式。”而活动主办方透露,未来将推出“先贤对话”系列,计划邀请老子、孟子、王阳明等思想家“同台论道”,并开放全球学者投稿通道,共同参与对话脚本设计。

文化启示:科技与传统的双向奔赴

这场“跨时空对话”的意义远不止于技术展示。它揭示了一个重要命题:传统文化复兴需要“守正创新”。一方面,需坚守儒家思想的核心价值,如“仁爱”“礼义”;另一方面,需借助科技手段打破传播壁垒,让古老智慧融入现代生活。

正如活动总策划所言:“我们不是在复刻历史,而是在创造未来。孔子与朱熹的对话,本质上是中华文明自我更新的过程。”这种“传统为体,科技为用”的融合模式,或许正是传统文化复兴的破局之道。

从杏坛讲学到全息投影,从竹简刻字到AI对话,中华文明的传承从未中断。这场跨越千年的智慧碰撞,正以科技为翼,飞向更广阔的未来。