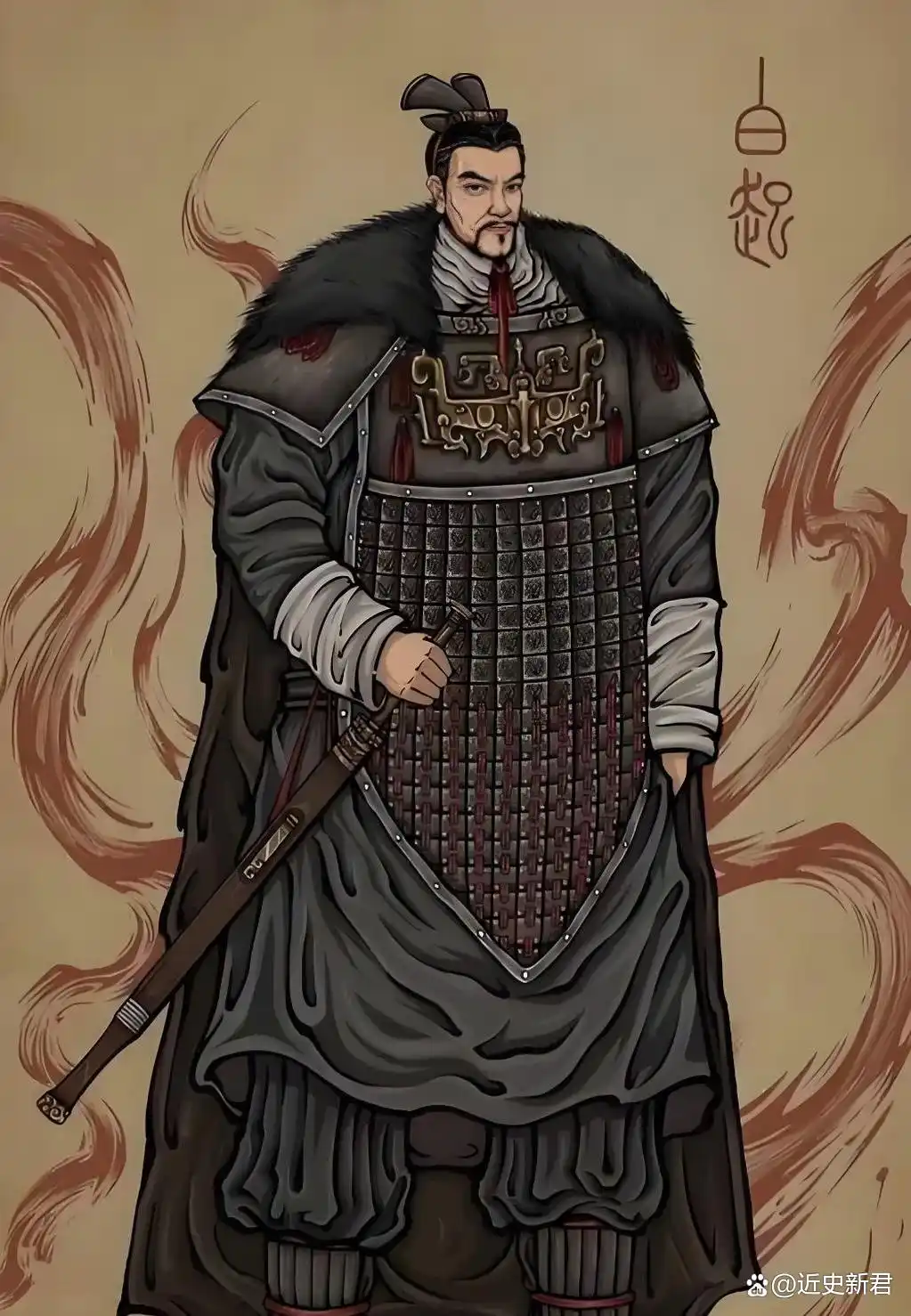

白起,外号杀神,人屠。

据梁启超先生统计,整个战国史死了近两百万士兵,而白起歼灭的士兵数便占了一半。人屠之称名副其实。

白起出生在秦国白氏,这个白氏源自赢姓。

秦武公死后,他的弟弟秦德公夺了秦武公之子,公子白的王位,将其分封到了平阳(今陕西岐山县)

而公子白的后人,便已白氏自居。我查了一下,白起的出生地是眉县,与岐山县接壤。

很符合中的《史记-白起王翦列传》:“白起者,郿人也。”

白起又有公孙起的说法,这里的公孙是指公族,千万不要听成KTV那个公主。公族是指国君的后代,比如公子,公叔,公孙,都是公族的一种。

所以公孙起这个说法变相证明了白起是公子白的后代。

当然我查资料还查到其他说法,但据我分析不太对应上逻辑,这里就不放上来了。毕竟我说的太硬核了,我感觉就没人看了。

历史的本质是推理跟想象,你们以为那些所看到的历史都是真实的吗?

忘记历史是由胜利者书写这句话了吗,很多真相都被隐藏在时间的长河里,只有相对真实,没有绝对真实,这就是历史。

所以我们可以从白起的出身跟日后的成就来推断,白起是受到过良好教育的,因为在古代读书是一件非常奢侈的事情。

这也就侧面证实,白起是公族子弟,不然家里哪来的闲钱让他去读书,早就去给别人当保安了。

从睡虎地云梦秦简记载得知,秦国男子的服役年龄在十七岁左右,名字登录傅籍。用现在的话说,就是成年了办身份证,把你录进系统里。

傅籍代表着义务跟权利,你有替秦国服役出战的义务,而秦国也要给予你财富爵位和减少税收的特权。

史记:民勇于公战,怯于私斗。

意思就是每一个人热衷于上战场,却害怕私下斗殴。就是当初秦国公民风貌最好的体现,

所以商君才是秦国崛起的核心,白起,王翦,甚至始皇帝,都是站在商君的肩膀上,才能完成横扫六合的大业。

白起最初是魏冉的小弟,魏冉是宣太后的同母异父的弟弟,早年的秦昭襄王受制于宣太后,只得听从舅舅在秦朝庙堂上指点江山。

落魄贵族白起,就跟着魏冉,一步步走到了庙堂之上。

这里还得科普下秦国的军功爵位系统。有一级公士到二十级彻侯,你把这个系统理解LOL段位,就非常好明白了对吧。

就比如一级的公士,杀敌军一个人,把人头割下来做为证据,回来就能获得一级爵位田一顷、宅一处和仆人一个,这里的爵位就当于你的工资档位,每个月的工资是大米。

用现代的说法,那就是KPI。

所以说你看,商君真的是天才,这套考核制度谁不喜欢,本事牛的直接封侯,本事不好的直接战死沙场,反对都没法反对。

白起早期肯定是砍过人的,因为哪怕是贵族,没有军功,你是不能够拥有爵位。

所以白起应该是砍了十几个人的脑袋,升到了百人将这样的职务。但记住,到这个地步白起是应该没怎么出手过了。

为什么,因为他当领导了。

你见过领导亲自下场干活?

商君书:得三十三首以上,盈论,百将、屯长赐爵一级。

意思就是一百人的队伍,将领得到三十三颗首级以上,才能晋升爵位。从这我们也可以看出,士兵的爵位计算与将领的爵位计算是不同。

不然秦国的爵位再多也不够分啊,分工明确,大家才好出力嘛。

而白起的天赋也在此时开始展现,每场战争应该都是盈论。一步步走到秦国的朝堂之上,出现在了历史的舞台上。

公元前294年,白起担任左庶长,攻打下了韩国的新城。

次年,为了夺回被占领的城池。韩国联合魏国组成联军,总计24W人出征秦国,秦国派出白起应战,军队人数不详。

两军在伊阙,这个秦国东出的必经之地对峙,准备来打这么一波团。

联军这东西,其实很玄学的。比如孙刘联军,属于1+1=2那种。但有些时候,联军说不定是1+1<1呢

因为人心是战场上最难琢磨的东西,魏国主帅公孙喜看韩国的装备精良,想让韩军打这个先锋,让自己的军队战损比少点。韩军主帅暴鸢也不是傻子,我就这么点人,凭什么老子先上,让你在后面混。

大家都想当混子,那就一起混呗,联军谁先动谁就是孙子。

白起看着看着就发现,哟两个混子,那好办了,直接开始秀操作。韩军在魏军侧前方,白起就用疑兵之计,调少量士兵在韩军前方,做出一副要进攻韩军阵地的样子,以此来麻痹真正的目标,魏军。

当韩魏的注意力都在那只疑兵身上时,白起早已将真正的精锐抽调出去,绕到后面一刀子插在魏军的菊花上。

魏军被千年杀了,哪还能还手,军队直接溃败,根本来不及调整阵型,或逃或战,很快就被拿下。

当溃败的消息传到韩国军营时,可把大家伙吓坏了。我还指望你帮我呢,魏国怎么就这么拉胯呢。

联军本是同林鸟,大难临头各自飞。

韩国主帅根本抑制不住士兵的颓势,阵型也散了,被秦军左右夹击,也被很快拿下。24W人直接被白起咔咔全砍了,骨灰都给扬咯。

伊阙之战的影响,那就是秦国的东出大门打开,韩国的腹地直接暴露在秦国的铁蹄之下,秦国可以随时随地在韩国脸上拉屎,还要问人借手纸那种。

之后秦军又夺取了魏国的大量土地,将自己的战略纵深一步步推进。

但这之后最多几场小战便停止了扩张,大家这里应该感到奇怪了,为什么不趁他病,要他们命呢。

因为在当时的中原以东,有一个不亚于秦国的强大对手正在虎视眈眈看着这一切,它便是齐国。

齐国靠着管仲变法,有着盐铁这两项专营权,财富为六国之最。地理比秦国还好,秦国还要担心西面的义渠,齐国背后只有大海,这种地理优势还不强那就真说不过去了。

垂沙之战,秦齐赵韩四国联军,集体出兵攻打楚国,双拳难敌四手,此战导致楚国实力大削。齐国虽然没有得到土地,但削弱楚国之意已经达到。

而北面的燕国经过子之之乱,被齐国趁火打劫了一波,元气大伤,跟进了ICU重症病房没区别。

在齐国侵吞掉周边的宋国之后,势力达到顶峰,害怕的诸侯们终于拧成了一条绳。

以燕国为主,召集了韩,魏,赵,秦其余四国军队,以乐毅为主帅,组成了五国联军,合纵伐齐。

秦国加入了联军,自然不能对着盟友三晋出手。楚国害怕齐国倒了,没有人再能够制约强秦,所以一开始并没有加入联军。

但以一敌五,秦国对抗诸侯有着函谷关这处战略纵深进行防御,但齐国没有啊。齐国根本不能阻挡联军攻势,遭遇大败,齐国全境沦陷,只剩下莒县和即墨两座城池。

虽然后来经过田单复国,但齐国实力也已经衰弱,再无鼎盛之时。

从此,关东六国,再无一国有单独抗衡秦国的能力。

秦国选择在南面扩张,对楚国发动攻略。公元280年,秦军伐楚,大败楚军,逼楚国割让了上庸,汉水以北的土地给秦国。

次年,白起伐楚,这一战白起表现的堪称天秀。

他并没有一步步打过去,而是穿越山区,出其不意地进入楚境,因为粮道过长,外加崇山峻岭,所以打楚国,只能出奇。

白起沿汉江东下,一路上靠着掠夺敌军的粮草补充资源。为了让将士们一心,白起还拆除了桥梁,毁坏了船只,让大家没有后退逃跑的路子,有没有觉得哪里看过。

这招掏心战术实施地非常好,在占领汉水流域要地邓后,白起长驱直入,很快就来到了楚国别都鄢城,鄢城是挡在郢都前的最后一处军事重镇。

只要把这块护心镜摘掉,那郢都这颗心脏就会暴露在秦军的铁蹄之下。

为了保护自己的心脏,楚军便不断调兵遣将,加厚自己这块护心镜,大量的士兵防守在鄢城。但慑于白起之名,楚军只敢防守,不敢进攻。

因为白起是客场作战,资源无法长期供应。所以时间成了双方决定胜负的关键,只要白起没能快速攻下鄢城,粮草窘迫之时,就必须退兵。

面对铁板一块,一心想当缩头乌龟的楚军,白起想到了一招妙计。

水攻。

《水经注·卷二十八·沔水中》:夷水又东注于沔,昔白起攻楚,引西山长谷水,即是水也。旧堨去城百许里,水从城西,灌城东,入注为渊,今熨斗陂是也。水溃城东北角,百姓随水流死于城东者,数十万,城东皆臭,因名其陂为臭池

白起发现鄢城地势低洼,便在其百里外开沟挖渠,垒石筑坝,将上游的蛮河河水蓄起来。而后,白起修建了一条长渠,直通鄢城。

有人想问了,楚军是弱智吗,就干坐着等死,不出去破坏秦军的行动。

你能想到,白起岂不能想到,在挖渠的过程中,肯定有大批的军队在后面保护。楚军敢出来吗,出来就是给找死。

到了开坝泄洪的那一天,涛涛江水沿着城西山谷流入长渠,汇聚成浪,犹如饕鬄猛兽,吞噬路径上的一切,瞬间冲到了鄢城外。

听得大地震响,城内的百姓还未意识到大祸将至,低头干着自己每日的活计。洪水撞到了西边城墙之上,每一位士兵都感受到了脚下地砖的颤动。

湍急的水流立刻冲入鄢城,将此处变成了泽国,无数楚国军民在这股浪潮中丧生,从城西被冲到了城东。

几十万具尸体堆积在一起,臭气弥漫在整个城东,因此又被叫做臭池。

攻下邓鄢两城后,白起修整部队,将秦国的犯人迁到邓鄢两地,以此为攻楚基地。补充好兵源粮草之后,白起又攻下西陵,守住长江口,切断郢都跟西面巫郡的联系。

做好万全准备之后,次年白起直接攻下楚国国都郢,一把火把楚国先王陵墓夷陵给烧了,又往东攻下竟陵。

此战让秦国占下楚国洞庭湖周围跟长江以南大片土地,而楚王只得逃到陈,将此地设立为新都,不过值得一提的是,楚国人不管迁都到哪,都喜欢把新都叫成郢都。

白起在此战中获得军功,受封武安君。

不过这称号真有毒,武安君没一个好下场。白起,苏秦,李牧都是武安君。

之后华阳之战,白起斩首赵魏联军15W,夺下魏国两座城池。

华阳之战后,范睢加入秦国阵营,提醒秦昭襄王驱逐四贵,保证自己权利的集中。这里的四贵是宣太后的两个弟弟跟两个亲儿子。

驱逐走四贵后,昭襄王的权利得到加强,范睢也提出远交近攻的建议,与齐国等地理位置较远的国家保持良好关系,进攻土地靠近的国家,让秦国稳步做大。

有了明确的战略方向,白起的重点便是攻略靠近的韩魏两国。

公元264年,白起攻下韩国的陉城等五座城池,斩首五万。次年又攻下南阳太行道,断绝了韩国的进路。

公元262年,秦国攻下韩国的野王城,正式拉开了我国历史上最大规模包围歼灭战,长平之战。

由于野王城秦国被拿下,韩国的上党郡与韩国本土的联系被分割开来。由于害怕秦国的大军压进,韩王将上党准备割让给秦国,以此来免除战争。

但当时的上党郡守靳黈不愿将上党让给秦国,拒绝韩王的命令。韩王无奈,只得派冯亭替换掉靳黈。

但冯亭也是跟靳黈同一种想法,恨秦国入骨,不愿意交出上党。他召集手下说道“韩国对付不了秦国,不如我们把上党送给赵国,让赵国来对付秦国。”

当冯亭的使者消息传递到赵孝成王后,赵孝成王可开心坏了,还有这种好事?

不过能当王的,都不太弱智,至少他手下不会。

平阳君赵豹对赵孝成王说“此乃驱虎吞狼之计,秦国费尽千辛万苦才得到的上党,如若白白到了我国手里,必定是大祸害。”

上党就是颗炸弹,谁拿谁爆炸,平阳君讲的很明白。但人嘛,贪心一上来,就容易利令智昏了。

赵孝成王又召见了自己的另一个叔叔,战国四公子平原君赵胜,赵胜也是老贪心了。对着大侄子说道“要,怎么不要,平常打仗都要不到那么多城池,现在白白得到十七座城池,不要就是大傻子了。”

看见四叔语气这么坚定,赵孝成王也觉得非常有道理。但还是询问了下,万一秦国攻来怎么办,赵胜答道“廉颇。”

叔侄两人相视一笑,当即决定接受下上党这颗大炸弹。

秦国看见赵国接手上党,肺都要气炸了。老子辛辛苦苦打了这么多年,被你这个龟儿子占便宜,老秦人哪能受这个气哦。

公元261年,秦王派王龁率军进攻上党。赵国则派出了廉颇,与其对线。

不过等廉颇赶到的时候,上党跟周围的城池已经沦陷。上党郡守冯亭率残部与廉颇合并在一起。

廉颇以丹朱岭至马鞍壑一线的百里石长城为主防御阵地,设置了三条防线。第一条空仓岭防线,第二条是丹河防线,第三条防线是百里石长城。

四月,秦赵两军发生第一次碰撞。空仓岭防线以西的山谷中,秦军击败赵军,在初战中占了上风。

六月,秦军突破第一道防线,占取赵军二鄣城,杀四都尉

七月,赵军放弃空仓岭防线,退守丹河防线,秦军趁胜追击,攻下丹河西堡垒。

赵军全员退守至百里石长城,石长城建于山坡之上,石长城底宽4米,隔段筑有堡垒,依山势绵延百里,中段有一名为故关的天然隘口。

居高临下,易守难攻,无疑是属于赵国的剑阁关。

在野战失利多次的赵军,再也没有跟秦军交战的想法,全员当起了缩头乌龟,靠着天险据守。

打不起来,双方又都不肯撤军,那就陷入另一种战争,消耗战。

廉颇知道秦军远道而来,战场补给线拉的极长,想靠粮草拖垮秦军。但秦国有巴蜀两个大粮仓,而赵国只有华北平原。

并且秦国能走水路运粮,而赵国还需翻越太行山才能将兵粮送到长平。所以廉颇的战略是没问题,问题就是能不能实施。

战争中后期,赵国穷困到都问齐国借粮,但齐国并没有借,可见赵国的粮食已经不够继续支撑战争了。

而外交上,赵孝成王也没有坚定的立场。他觉得赵军不能取胜,便想要求和。而赵国名士虞卿却指出,如果跟秦国和谈,天下诸侯会觉得秦赵已经和好,必定来不会支援赵国。而应该去跟楚魏和谈,这样秦国就会恐惧诸侯是不是又组成合纵军,才会跟赵国和谈。

但赵孝成王没有采用虞卿建议,直接去跟秦国和谈。但秦国每天接待使臣,还大肆宣扬,让诸侯知道秦赵在和谈,断绝了赵国去请外援的可能性。

焦灼的战争让双方都很难受,秦国派出了间谍,开始在邯郸宣扬秦军不怕廉颇,只怕马服君之子赵奢,想让赵孝成王把三军统帅换成赵括。

这里其实我有疑惑,为什么秦军的反间计对象是赵括。秦军难道是看过大结局穿越回来的吗?为什么秦军一定知道赵括当主帅,就能让己方获得胜利呢。

这里我有两个个猜想,太史公写史记的年代距离长平之战过去一百多年,而太史公肯定是询问赵地居民,或者参考当时的战争文献。

但是秦始皇焚书坑儒时,将除秦国其他国家的列国史记都焚毁,所以只剩下所谓的秦纪。项羽进攻咸阳后,又将咸阳皇宫烧了一遍,所以我觉得关于长平的记载,大多只剩下战争过程跟结果。

而秦军使用反间计这一说法,可能是赵人自己谣传或者臆想的。因为古人最喜欢经验之谈,赵奢打败过秦军,那么赵奢的儿子也能打败秦军。这个逻辑就跟渔夫的儿子一定会捕鱼一样,属于以偏概全。

而赵括失败后,赵人羞于自己当时吹嘘赵括能打败秦军,开始了阴谋论。一定是秦军散布了谣言,想让赵括当上统帅,因为他一定会输。

三人成虎,这个说法越传越真,赵人也慢慢信了自己是中了秦军的反间计。父辈传给子辈,故事永远都是这么说,没人会质疑其中的真实性。

第二个猜想就是,秦军真的用了反间计,不过只是目的为了换掉廉颇,就随便选择了一个将领,而那个将领就是赵括。

赵孝成王苦于长平之战僵持不下,不认同廉颇防守的战略,便提拔了赵括,去代替廉颇。

秦国面对赵国的换帅,也是做出了应对。武安君白起偷偷来到秦军大营,原本的主将王龁成为白起的副将,白起接过了秦军的指挥权。

新官上任三把火,赵括一来到长平,就开始打造自己在军中的威信,替换了大部分中下级军官。

长平之前只有20W守军,赵括带来了25W赵军,总计45W。

年轻人总会想证明自己,更何况是赵括这种熟读兵书的人。而赵孝成王的意思,大概率也是让赵括出击,因为国内的后勤已经跟不上了。

当时赵括出征的时候是夏天,如果不在秋收前击败秦军,那么赵军就会因为粮食问题自我崩溃。

所以赵括率领赵军主动出击,想击败秦军,收回上党,然后在秋收的时候回去割麦收粮。但白起看透赵括的想法,让秦军诈败后退,准备将赵括引诱到预设战场。

踌躇满志的赵括小胜一场,以为天下无敌的秦军不过如此,面对白起的设伏根本没有一点防备,直接进入了白起的埋伏圈。

舞台跟演员都已经就位,白起这位大导演也开始了他的表演。在赵军主力攻打秦军阵地之时,秦军依靠壁垒坚守,派一支2万5千人的骑兵绕后偷袭百里石长城,另一支骑兵走大粮山,只扑故关,两支骑兵会师在百里石长城,拿下了赵军防守主阵地。

白起将赵军的粮道绝了,而后派出轻兵猛攻赵军,将赵军逼到韩王山跟将军岭一带的山谷中,泫氏谷中。

面对被包围的状况,赵括固守待援,希望邯郸方面发兵救援。但秦国也考虑到了赵国发兵救援的可能性,开始了兵力动员。

秦王闻赵食道绝,王自之河内,赐民爵各一级,发年十五以上悉诣长平,遮绝赵救及粮食。

意识就是,征调河内十五岁以上的男子,每个应征者直接赐民爵一级,征发长平,阻断赵国的救援跟粮食。

当秦国的援军把包围圈加固后,赵国想救也来不及了。赵军在山谷中断绝粮食四十五日,粮食已经吃尽,只能吃起战马,而战马吃完后,军营之内的士兵甚至吃起了同袍的尸体。

赵括不得已,将部队中仅存的精兵聚集起来,分成了四队,突围了四五次,最后赵括亲率部队突围,被秦军射杀。

没有了主帅的赵军,终于丧失了最后的斗志,宣布投降。

大战之后,赵军的士兵数量只剩下20万。白起终于做出了那件令他名垂青史的事情,坑杀降军。

但这里的坑杀可能并非是活埋,白起在临死前曾说过,我诈而尽阬之,是足以死。这里的坑,便是欺骗。

而坑杀的过程极有可能是,先将赵军杀了后就地掩埋,所以在战国策中有流血成川,沸声若雷一说。

至于活埋,可能也是以讹传讹。因为活埋二十万人的工程量,那要多大的地坑,换位思考一下,你是白起你会花费那么多人力挖坑吗。

考古上也有新发现,在长平出土的尸体,其中大部分都是被利器杀死,一半首级缺失,根本就不是活埋而死。

历史对白起杀降争议很大,因为古代推崇仁义,哪怕是打仗也要求一个师出有名。而你白起却屠杀了放下武器的赵军,白起在这一点上违反了仁义。

但仔细考虑过后,你会发现,杀掉这二十万战俘是最好的选择。因为多了二十万张吃饭的嘴,直接会让秦国的军粮消耗殆尽,继而影响秦国军队。

收编是不可能了,那么放走呢,也不太可能。因为放跑这些赵军,那么打长平之战的意义在哪里,大家玩家家酒是吗。

而这些放跑回去的赵军,将来肯定会成为秦军的敌人。为了一劳永逸,白起便屠杀了二十万降卒,与之前战死的二十五万赵军,总计四十五万。

四十五万赵军中,白起放走了240个娃娃兵,让他们回到赵国邯郸。有人会说,白起还是有点人性的,至少不杀小孩子。

这你就错了,兄弟。白起一生中杀敌军,杀战俘,杀平民,如果道德跟人性能束缚住白起,那他也根本不会有人屠这个外号。

放走240个娃娃兵,是为了将四十五万赵军全军覆没的消息传递给赵国,让赵国陷入恐慌。

一个月后,秦军乘胜追击,想趁势一举灭了赵国。但赵国经历过失败后,已经从混乱中慢慢变得清醒。赵国也运用了反间计,重金贿赂秦相范睢,范睢也不想灭赵之功让白起独占,便跟秦昭襄王提出建议,秦军劳累,需要休养生息,不如让赵韩两国割地和谈。

秦昭襄王觉得也差不多,便让白起退兵回国。

但事后赵国并未割地,这可把秦昭襄王气坏了,怎么你就这么不诚信呢。

秦昭襄王想派白起带兵,但白起卧病在床,并不能出征。秦昭襄王询问白起“攻打赵国如何。”

白起答道“当初没有趁赵国病的时候要他命,现在要他命已经晚了”

秦昭襄王不信,发兵攻打赵国,邯郸之战打了三年,赵国上下同仇敌忾。燕赵多慷慨悲歌之士,平原君赵胜散尽家财,招募了三千死士。

三千死士直接出击,击退秦军三十里。当然邯郸之战还爆发了很多成语典故,窃符救赵,毛遂自荐。

秦军在邯郸之战中陷入僵局,秦昭襄王希望白起这个老伙计出山,继续带领秦军百战百胜,把诸侯按在地上摩擦。

甚至主动见面白起,希望他能够出山。

但白起却对秦王说道“臣知行虽无功,得免于罪。虽不行无罪,不免于诛,臣宁伏受重诛而死,不忍为辱军之将”

我知道出战不会取得成功,但可以免于获罪;不出战虽然没有罪过,但不免会被处死。臣宁愿被处死,也不忍成为败军之将。

白起看出邯郸之战必败,作为军人跟臣子,他想提醒秦王邯郸之战打下去是没有意义的。为了保持自己最后一份尊严,白起拒绝了出战的请求。

很多将领在上级的催促下会有智障地表现,比如安史之乱中,哥舒翰就清楚认识到死守潼关就能打败安禄山,但迫于玄宗的压力贸然出击,最后兵败被俘,落得一个身死下场。

而白起拒绝秦王要求之后,秦王便剥夺了白起的官爵,将其冷落在一旁。邯郸之战败北的消息传来,秦王越加恨白起,开始驱逐白起,将他发配到阴密(今甘肃神灵台县百里乡)。

公元前257年十一月,已经失势的白起离开咸阳,在走到咸阳十里外的杜邮时。范睢对秦昭襄王说道“白起忿忿不平,对王上有怨言。”

战国时期,各国高官将领出走他国避祸是一件常事。

乐毅侍奉燕国,在灭齐之战中,燕惠王听信谗言,将他召回,乐毅怕回去被杀,直接去了赵国。

廉颇在赵国多年,新王登基后,排挤廉颇。廉颇愤而出走,先是去了魏国,最后死在了楚国。

秦昭襄王听到白起的怨言,也不会去分辨真假,因为白起不肯为他效力了。一个不肯为我所用的人,留着自然是个祸害。

试想一下,如果白起投奔山东六国,对秦军的士气是多么大的打击。为了把这一丝可能性消灭,秦昭襄王便赐死白起。

使者递上宝剑,白起说道:我何罪于天而至此哉?良久,曰:“我固当死。长平之战,赵卒降者数十万人,我诈而尽阬之,是足以死。

生命的最后一刻,白起思索自己的罪过。他的人性跟道德被唤醒,开始思考生命的价值,说出了我固当死的话。

说完此话,白起拔剑自刎,死于杜邮。

以杀证道,以杀殉道。

杀神白起杀得最后一人居然是自己,这不得不说是一种命运。

白起一生经历70余战,攻必克,战必胜,一生歼灭近百万敌军,诸侯闻白起之名胆寒。但政治上的平庸,让他没有王翦那般的好下场,可以说是他的短处。

白起天生为战而生,战法天马行空,奇袭,水淹,合围,在兵法上并不拘泥于一派,早已达到了草木竹石皆可为剑的境界。

司马迁称其“料敌合变,出奇无穷,声震天下。”而某人也曾说过,“论打歼灭战,千载之下,无人出其右”。

在我个人理解下,真论实战指挥,战国时期没有一位名将能够排在白起之上,白起属于坐二望一的级别。

白起死后,邯郸之战秦国战败,之前所占的上党,河东,太原等地也被合纵联军收复,推迟了秦国统一六国的时间。

资料来源-史记白起王剪列传,战国策·中山·昭王既息民缮兵,央视纪录片血战长平,睡虎地云梦秦简,水经注。